ソムリエ/ワインエキスパート試験対策について、教本の出題ポイントをまとめています

昨年度からの変更点や、頻出箇所などポイントを抑えて解説します

最後に確認問題を掲載してありますので、理解度の確認に使用してください!

各項目の出題ポイント、ヒントはボックスで示しました

必ず押さえておくべき用語は青字、人名は赤字、ブドウ品種は緑字で表示しています

その他黒字の部分もできるだけ広く覚えるようにしましょう!

また、重要な箇所は黄色のアンダーラインで示しています

昨年からの主な変更点

酒類飲料概論

- 日本酒の[代表的な酒造好適米]のその他例示として、広島県に「萌えいぶき」が追加【P.42】

- 「清酒」の地理的表示(G.I.)一覧に、「信濃大町」、「岩手」、「静岡」、「南会津」が追加【P.45】

- 日本酒の地理的表示についての項に一部追記(その酒質は総じて~日本酒は「山梨の酒」と表示できる。)、(2023年6月に誕生した~優しい甘みをもつ酒造りを行っているという。)【P.46~47】

- 焼酎の地理的表示ついての項に「東京島酒」が追加され、該当する説明文が追加【P.49】

- 【日本酒のG.I.の生産基準のうち、原料及び製法に関する事項】の表に#1の4つのG.I.が追加【P.50】

- 【焼酎のG.I.の生産基準のうち、原料及び製法に関する事項】の表に「東京島酒」が追加【P.51】

- 世界の5大ウイスキーの(5)Japanese Whiskyの説明文一部追記(国内の稼働中の蒸留所は~上表のように制定した。)※該当する表も追加【P.57~58】

- スピリッツのGinの説明文一部追記(またヘンドリックスジンでは~多く発売されてきている。)【P.65】

日本酒と焼酎に新しいG.I.が追加されています!

出題される可能性が高いので、必ず押さえておきましょう

飲料概論

- 日本茶の図6、図7が改訂【P.80~81】

酒類飲料概論

日本酒

日本酒とは

✅日本酒(清酒)の定義

①米、米麹、水を原料として発酵させ、漉したもの

②米、米麹、水及び清酒粕、その他「政令で定める物品」を原料として発酵させ、漉したもの

③清酒に清酒粕を加えて漉したもの

・「政令で定める物品」の合計重量が米の重量の50%を超えるものは除外

・アルコール分22度未満

日本酒はすべて「漉したもの」になります!

日本酒の特性

✅味わいと熟成

・ひやおろし:新種をひと夏熟成させたもの

・秋上がり、秋晴れ:夏を越すことで秋に酒質が向上すること

・秋落ち:造りや貯蔵環境が悪く夏をうまく越せずに酒質が低下すること

✅日本酒造りの主な工程

①浸漬:原料米に水を吸わせる作業

②蒸きょう:原料米を蒸すこと

③麹:蒸した米に麹菌を繁殖させてつくる

④−1段仕込み(段掛け法):初添(1日目)→踊り(2日目)→仲添(3日目)→留添(4日目)

④−2並行複発酵:糖化とアルコール発酵をひとつの発酵容器内で同時に行う

⑥上槽:発酵を終えた醪を搾る

⑦濾過

⑧火入れ:60〜65℃(一般的には2回)

⑨割水:加水する

日本酒造りの工程の順序(特に段仕込み)は頻出のため、しっかり覚えましょう

また、各用語の意味を押さえておきましょう!

並行複発酵という醸造技術

✅並行複発酵(日本酒):糖化とアルコール発酵を同時に行う

✅単行複発酵(ビール):糖化とアルコール発酵を連続して(順番に)行う

✅単発酵(ワイン):アルコール発酵のみを行う(糖化の必要なし)

✅酒母

酒造りの核となるもので「酛」とも呼ぶ

以下2つの酒母に大別される

1)生酛系酒母(自然界の乳酸菌を利用)

・生酛:山卸しを行う昔ながらの製法

・山廃酛:山卸しを行わない(廃止した)改良製法

2)速醸系酒母(人工的な乳酸を利用)

・現在多くの日本酒つくりに用いられている酒母

・醸造用乳酸を添加して行う酒母培養法

・生酛系酒母づくりが4週間を要するのに対し、速醸系酒母は2週間程度で完成する

✅良い酒母の条件

①酵母が大量に培養されている

②微生物(雑菌)がいない

③乳酸を必要分含有している

✅清酒酵母:サッカロマイセス・セレヴィシエ

✅主なきょうかい酵母

・6号(新政)、淡麗な酒質に最適

・7号(真澄)、華やかな香り

・9号(熊本)、短期醪で華やかな香り、吟醸香高い

・10号(明利小川)、酸が少なく吟醸香高い

・14号(金沢)、特定名称酒に適す

主なきょうかい酵母の特徴は、近年一覧表表示となっているため押さえておきましょう!

原料米

✅酒造好適米(酒米)

①外硬内軟

②破精込み

③心白(山田錦:線状、雄町:球状)

✅醸造用玄米:129品種、6つの格付け(特上、特等、一等、二等、三等、規格外)

✅代表的な酒造好適米

①山田錦

・兵庫県、1936年命名

・2022年産醸造用玄米の総検査数量1位(35.4%を占める)

・晩生品種

・山田穂(母)、短稈渡船(父)

②五百万石

・新潟県、1957年命名

・2022年産醸造用玄米の総検査数量2位

・「淡麗」という表現の生みの親

・早生品種

③美山錦

・長野県、1978年命名

・2022年産醸造用玄米の総検査数量3位

・亀ノ尾を先祖に持つたかね錦のガンマ線照射による突然変異種から選抜

④雄町

・岡山県

・品種改良されることなく江戸期から栽培されてきた希少な品種

・現在も残る唯一の混血のない品種で、現在栽培されている酒米の多くがその子孫

・晩生品種

上記4大酒造好適米は頻出箇所なので上記ポイントをしっかり押さえましょう!

水について

✅日本酒の主原料(全成分の80%)

✅水の種類

・酒造用水

・仕込み水

・割水

✅酒造用水として備えるべき条件

①無色透明で味やにおいに異常がない

②中性または微アルカリ性

③有害な鉄、マンガンの含量が少ない(鉄は0.02ppm以下)

④有効なカリウム、リン、マグネシウム、カルシウム、クロールを適度に含む

・灘の「宮水」の鉄分は0.001ppmと少ない

✅硬水と軟水

・硬水寄りの水で仕込むと骨格のしっかりした辛口

・軟水で仕込むと口あたりがやわらかく、まろやかな味

・「灘の男酒、伏見の女酒」

日本酒の製法品質表示

✅特定名称の日本酒

・「大吟醸」とついたら精米歩合50%

・「吟醸」あるいは「特別」とついたら精米歩合60%

・本醸造酒は精米歩合70%、純米酒は精米歩合に規定なし

・「純米」とついたら使用原料は米、米麹のみ(醸造アルコールの添加はない)

・特定名称を表示する場合、麹米の使用割合が15%以上でなければならない

✅令和4酒造年度における特定名称の日本酒の製造数量の割合(44.5%)

✅清酒全体の都道府県別製造数量(1位:兵庫県、2位:京都府、3位:新潟県)

✅醸造アルコール

・日本酒がより香り高く、すっきりした味わいになる傾向

・香味を劣化させる乳酸菌(火落ち菌)の増殖を防止する効果

・特定名称酒への使用量は、白米の重量の10%を超えてはならない

✅精米歩合

・玄米をどのくらい磨いたか(精米歩合60%=玄米を外側から40%除いたということ)

・精米歩合の高さ(パーセントが低い):大吟醸>吟醸、特別純米、特別本醸造>本醸造

✅吟醸造り

・吟味して醸造すること

・低温で時間をかけて発酵させるほどきめ細やかな酒質となる(通常4、5週間かける)

日本酒の特定名称と精米歩合の関係は頻出項目です!

「清酒」の地理的表示

※和歌山梅酒のみ「その他の酒類」

・1994年に国税庁が制度を制定(ブドウ酒と蒸留酒)→2015年に制度を見直し、すべての酒類を対象

✅白山(石川県)2005年指定

・日本酒として初めて指定

✅日本酒(日本国)2015年指定

・原料の米および米麹に国内産米を用い、国内で製造したものに限定

✅山形(山形県)2016年指定

・都道府県単位としては初指定

✅灘五郷(兵庫県)2018年指定

・兵庫県の5つの郷の総称

・冬季には「六甲おろし」が吹き下ろし、寒造りに適した気候

・「宮水」を有することが強み

✅はりま(兵庫県)2020年指定

・兵庫県産山田錦の特A地区とされる産地の大半が播磨地区にある

・兵庫県産山田錦

✅三重(三重県)2020年指定

・冬季に「鈴鹿おろし」や「布引おろし」などの季節風が酒造りに影響

✅和歌山梅酒(和歌山県)2020年指定

・リキュールで全国初となるG.I.指定

✅利根沼田(群馬県)2021年指定

・雪ほたかを含む産地内産コシヒカリと五百万石

✅萩(山口県)2021年指定

✅山梨(山梨県)2021年指定

・ぶどう酒は2013年にG.I.指定済み

・G.I.山梨の中から、より多くの条件を満たし認定を受けた日本酒は「山梨の酒」と表示できる

✅佐賀(佐賀県)2021年指定

・酒造の歴史は古く、12~13世紀ごろ「備前酒」の名称で政府に献上していた

・「The SAGA認定酒」をG.I.佐賀と併せて表示する場合は佐賀県内で収穫した米を使用

✅長野(長野県)2021年指定

・ぶどう酒と同時にG.I.指定

✅新潟(新潟県)2022年指定

・五百万石の主産地

・都道府県立として唯一の日本酒専門研究機関「新潟県醸造試験場」

✅滋賀(滋賀県)2022年指定

・近江米は伏流水とともに日本酒造りに活用されてきた

✅信濃大町(長野県)2023年指定

・全国初の2段階G.I.(G.I.長野の認定酒でなければならない)

・特定の水田で収穫された三等以上の美山錦、ひとごこち、金紋錦、山恵錦

✅岩手(岩手県)2023年指定

・県内各地の名水と「南部杜氏」の技術力に支えられてきた

・G.I.岩手の中でも、県内産の原料のみで醸した口当たりの柔らかな日本酒を「オールいわて清酒」と呼びPR

✅静岡(静岡県)2023年指定

・1980年代前半にバナナ様の香りを生み出す「静岡酵母」を開発

✅南会津(福島県)2024年指定

清酒G.I.は今回大幅に新規追加となっているため、各G.I.の名称、指定年、特徴をまとめて覚えましょう!

焼酎

焼酎とは

✅連続式蒸留焼酎

・アルコール分36度未満

・焼酎甲類=ホワイトリカー①

✅単式蒸留焼酎

・アルコール分45度以下

・焼酎乙種=ホワイトリカー②

✅「本格焼酎」:1971年に認可

・単式蒸留焼酎に限られる

・単式蒸留焼酎の原材料別生成数量(1位:芋、2位:麦、3位:米)

✅常圧蒸留と減圧蒸留

・常圧蒸留:85−95℃(芳醇で豊かな味わい)

・減圧蒸留:45−55℃(軽快で淡麗、ソフトな飲み口)

「蒸留酒」の地理的表示

✅壱岐焼酎(長崎県)1995年指定

・壱岐島と23の属島

・原料:穀類に大麦のみを使用(醪の麹と穀類の比率=米麹1:大麦2)

✅球磨焼酎(熊本県)1995年指定

・熊本県人吉盆地

・原料:穀類に国内産米(ジャポニカ種)100%

✅琉球泡盛(沖縄県)1995年指定

・原料:タイ米(インディカ種)

・Aspergillus Luchuensisに属する黒麹菌を用いて「全麹仕込み」で醸し、単式蒸留

・全量を3年以上熟成させたものに限り「古酒」の表示が可能

✅薩摩焼酎(鹿児島県)2005年指定

・原料:芋類に県内収穫のサツマイモ(コガネセンガンをはじめとする品種)

✅東京島酒(東京都)2024年指定

・伊豆諸島

・蒸留酒の区分としては約20年ぶりの指定

・芋焼酎、麦焼酎、両者のブレンドの3タイプ

約20年ぶりにG.I.指定された東京島酒は問われる可能性が高いのでしっかり押さえましょう!

ビール

ビールとは

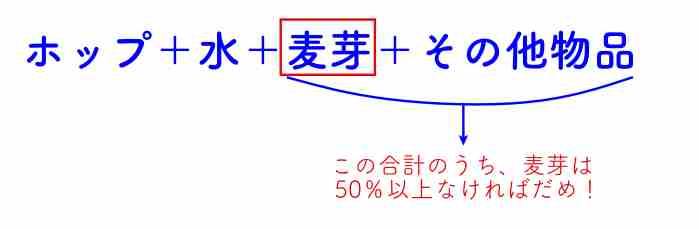

✅「麦芽、ホップ、水、及びその他の政令で定める物品*を原料として発酵させたもので、その原料中麦芽の重量がホップ及び水以外の原料の重量の合計の100分の50以上のもの」

✅「前述の酒類にホップ又は政令で定める物品を加えて発酵させたものでアルコール分が20度未満のもの」

※その他の物品:麦、米、とうもろこし、こうりゃん、ばれいしょなど。2018年より麦芽の重量の100分の5の範囲内で果実又はコリアンダーや香辛料、ハーブ、花、蜂蜜等の副原料が大幅に使用可能となった

麦芽が50%未満になると、「発泡酒」となります

ビールの定義は、①麦芽の重量が50%以上、②アルコール分が20度未満をしっかり押さえましょう!

ビールの歴史

✅紀元前1700年代半ば:ハンムラビ法典にビールにかかわる法律が制定

✅11世紀後半:ホップがビールの品質を大きく改善することが認知され、広く利用される

✅1516年:ドイツでビール純粋令が定められ、麦芽、ホップ、水以外は使用禁止

✅1866年:ルイ・パスツールが低温殺菌法(パストリゼーション)を発明→長期間変質なし

✅1873年:リンデがアンモニア冷凍機を発明→四季を通じて醸造可能

✅1883年:ハンセンが酵母の純粋培養法を発明→ビールの品質向上

✅明治初期:日本でビールが造られるようになる

✅1994年:ビール製造免許に関わる最低製造数量基準が引き下げ→ビール醸造免許数が365まで増加(2020)

✅低温殺菌法、アンモニア冷凍機、酵母の純粋培養法を「ビールの3大発明」という

ビールの3大発明は発明順や発明によって可能になったことなど、しっかり押さえましょう!

ビールの生産・消費

✅2022年の世界のビール消費量:約1.92億kL→新型コロナの影響から回復傾向

✅国別では中国が20年連続1位

✅日本は順位を落として10位(34.2リットル/人)

✅地域別ではアジアが15年連続1位

✅一人あたりの消費量はチェコが30年連続1位(188.5リットル/人)

統計量が更新されているので、ポイントを押さえてデータを覚えましょう!

ビールの造り方

✅主原料

①二条大麦の麦芽

②ホップ:ルプリンの働きで、ビールに苦味や香りを与え、泡もちを良くする

③水

ビールの分類

①使用する酵母の性質による分類

・下面発酵ビール:酵母が沈殿

・上面発酵ビール:酵母が浮き上がる

②酵母の除去方法による分類

・熱処理(パストリゼーション)して酵母を除去したビール

・熱処理しないで濾過により酵母を除去したビール→生ビール

・酵母を完全に除去せずに製品化したビール

特定表示

①ラガービール:貯蔵工程で熟成させたビール

②生ビール/ドラフトビール:熱処理していないビール

③黒ビール/ブラックビール:濃色の麦芽を原料の一部としたビール

④スタウト:濃色の麦芽を原料の一部に用い、色が濃く香味の特に強いビール(黒ビールの中のひとつ)

世界の主なビール

| 名称 | 発祥 | 発酵分類 | 特徴 |

| Pilsner/ ピルスナー |

チェコ・プルゼニュ | 下面発酵 | 淡色、世界で広く普及、日本の淡麗ビール、4.0〜5.0度 |

| Bock/ボック | ドイツ・アインベック | 下面発酵 | バイエルンで発展、6.0〜6.5度 |

| Ale/エール | イギリス | 上面発酵 | ペールエール(淡色)2.5〜5.5度 |

| Alt/アルト | ドイツ・デュッセルドルフ | 上面発酵 | 濃色、ホップの香味、4.5〜5.5度 |

| Weizen/ バイツェン |

ドイツ・バイエルン | 上面発酵 | 小麦麦芽を使用、5.0〜5.5度 |

| Trappist/ トラピスト |

ベルギー・修道院 | 上面発酵 | 濃色、瓶中で後発酵、6.0〜10.0度 |

| Stout/スタウト | イギリス | 上面発酵 | 原料に砂糖が許可され造られる、ギネス、4.0〜8.0度 |

| Lambic/ ランビック |

ベルギー・ブリュッセル | 自然発酵 | 大麦麦芽と小麦を使用、5.0〜6.0度 |

世界のビールは頻出なので、ビール名称とキーワード、発酵分類をセットで覚えましょう!

また、ビール名称はできるだけ英語表記でも覚えましょう

ビールは下面発酵タイプが「ラガー」、上面発酵タイプが「エール」で区別されます

ラガーの中でもピルスナーが最も有名で、日本で売られている大手のビールの多くはピルスナーとなります!

ウイスキー

ウイスキーとは

✅穀類を原料として、糖化した液を発酵させ、蒸留し、その留液を木製の樽で貯蔵・熟成させた蒸留酒

ウイスキーの製造工程

| モルトウイスキー(スコッチ) | グレーンウイスキー | |

| 主原料 | 二条大麦麦芽 | とうもろこし、小麦、六条大麦麦芽 |

| 酵母 | エール酵母(ブリュワーズ酵母) | ディスティラーズ酵母 |

| 仕込み水 | 軟水 | 制約なし |

| 製造工程 | ①製麦 ・キルンという塔状の設備 ・50%の水分含量を5%以下に ・ピーテッド麦芽 |

①蒸煮 |

| ②糖化・濾過 | ②糖化 ※濾過は行わない |

|

| ③発酵(40h、7〜9%ALC) | ③発酵(50〜80h、8〜11%ALC) | |

| ④蒸留(単式蒸留器、ポットスチル2回) ・初留(1回目) ・再留(2回目)前留、本留、後留 ・樽詰めは本留液のみ |

④蒸留(連続式蒸留器) | |

| ⑤貯蔵 ・ナラ(オーク) ・エンジェルズ・シェア |

⑤貯蔵 ・古樽 |

|

| 味わい | 強烈 | 香味おだやかでスムーズ |

モルトウイスキーとグレーンウイスキーの製造工程の違いを整理しましょう!

ブレンドとウイスキー製品

✅シングルバレル:1樽の原酒のみを使用

✅ブレンド:2樽以上の原酒を使用

✅ウイスキー製品

①モルトのみ使用

②グレーンのみ使用

③モルトとグレーンのブレンド

→蒸溜所名表記可能:シングルモルト(1つの蒸留所のみで造られる)、シングルモルトとシングルグレーンのブレンド(同一蒸溜所のもの)

世界5大ウイスキー

①Irish Whiskey

・1600年代からウイスキー産業発展

・穀物の穏やかな風味があり、飲みやすい

②Scotch Whisky

・ウイスキーづくりはキリスト教とともにアイルランドから伝わる

・1830年のアイルランド人イーニアス・カフェによる連続式蒸留機の改良、グレーンウイスキーの本格開始と1860年のブレンデッドウイスキーの誕生が転機

・複雑で多彩な香味を持つ。スモーキーフレーバー。ピリピリ辛い

③American Whiskey(Bourbon)

・連続式蒸留機の導入でスムーズな味わいへ

・バーボン(とうもろこし51%以上)

・アメリカンオーク樽での熟成→ココナッツ、ヴァニラの香り

④Canadian Whisky

・広く受け入れやすいクセのない酒質

・連続式蒸留機でバーボンより精留度合いは高い

・樽熟成に新樽は使わず、ライトでマイルド。カクテルベースとして使いやすい

⑤Japanese Whisky

・5大ウイスキーで一番新しい(英国の影響大)

・製造工程をスコッチに学び、山崎蒸溜所でのモルトウイスキーづくりからはじまる

・1918年:阿部喜兵衛は自社の竹鶴政孝をグラスゴーに派遣しウイスキー生産技術を学ばせる

・鳥井信治郎は竹鶴の力を借りて1924年に山崎を開設

→1929年国産ウイスキー第1号「サントリーウイスキー白札」を発売

→1937年「サントリーウイスキー角瓶」を発売し、大きく支持された

・竹鶴は独立してニッカウヰスキーを創業→1936年余市蒸留所稼働

・国内稼働中の蒸留所数は97カ所(2023年12月現在)

・2021年に認可法人日本洋酒酒造組合がジャパニーズウイスキーの定義を自主規制

【原材料】麦芽、穀類、日本国内で採水された水に限る ※麦芽は必ず使用

【製造】糖化、発酵、蒸留は日本国内の蒸留所で行う。蒸留留出時のアルコール分は95度未満

【貯蔵】700L以下の木製樽に詰め、詰めた日の翌日から起算して3年以上日本国内において貯蔵

【瓶詰】日本国内で容器詰めし、充填時のアルコール分は40度以上

【その他】色調微調整のためのカラメルの使用を認める

5大ウイスキーはテキストの一覧表から、その特徴や違い(特にタイプ、貯蔵年数、味わい)を押さえましょう!

ジャパニーズウイスキーの自主規制定義は新規追加事項なのでポイントを押さえておきましょう

ブランデー

ブランデーとは

✅果実もしくは果実及び水を原料として発酵させたアルコール含有物、

または果実酒を蒸留したもので、蒸留の際の流出時のアルコール分は95度未満

✅フランス語のEau-de-vie(オー・ド・ヴィー)は蒸留酒を指すことが一般的

・オー・ド・ヴィー・ド・ヴァン(ワインを蒸留)

・オー・ド・ヴィー・ド・マール(果実酒かすを蒸留)

・オー・ド・ヴィー・ド・フリュイ(ブドウ以外のフルーツブランデー)

グレープブランデー

✅Cognac(フランス)

・大手4大ブランド(ヘネシー、マーテル、レミー・マルタン、クルボアジェ)で全体販売量の8割超

・総出荷量の97%がフランス国外への輸出

・3大消費地域:北米市場(全体の約35%)、アジア中国圏(約34%)、欧州(約20%)

・その他重要な点は下表(コニャックとアルマニャック比較表)参照

✅Armagnac(フランス)

・重要な点は下表(コニャックとアルマニャック比較表)参照

✅コニャックとアルマニャック比較表

| コニャック | アルマニャック | |

| 場所 | フランス西部、ボルドー北 | フランス南西部、ボルドー南 |

| 県名 | シャラント他 | ジェール、ランド、ロット・エ・ガロンヌ |

| 品種 | Ugni Blanc、Folle Blanche、Colombardなど | Baco Blanc、Folle Blanche、Colombard、Ugni Blancなど |

| A.O.C. (品質順) |

Grande Fine Champagne Petite Fine Champagne Fine Champagne |

Bas-Armagnac Armagnac-Ténarèze Haut-Armagnac |

| 土壌 | 石灰岩土壌 | 砂土 |

| 蒸留 | 単式蒸留器による2回蒸留 | 連続式蒸留機(単式2回も可) |

| 貯蔵 | リムーザン産のオーク樽(350L)収穫翌年の4/1から最低2年間は販売禁止 | ガスコーニュ産オーク樽(400L) 収穫翌年から1年以内は販売禁止 |

| 販売 | アルコール度40度以上の義務 | アルコール度40度以上の義務 |

| V.D.L. | Pineau des Charentes 赤、ロゼ、白 |

Floc de Gascogne ロゼ、白 |

| 熟成表示 | コント2:Trois Etoiles、VS コント4:V.S.O.P. コント6:Napoléon コント10:XO、Hors d’âge |

コント1:Trois Etoiles、VS コント4:V.S.O.P. コント10:XO、Hors d’âge |

| 味わい | 繊細 | 荒々しい |

| 販売・飲用傾向 | アメリカ市場の冷え込みで販売量の市場ごとの差が小さくなってきている |

コニャックとアルマニャックの違いはよく問われます

特にA.O.C.産地、土壌、熟成表示はしっかり押さえましょう

ブドウの搾りかすを原料としたブランデー

①Marc(フランス)

・マールは「搾りかす」の意味

・木樽熟成(茶色)、アルコール度数は40度以上のものが多い

・A.O.C.マール・ダルザス・ゲヴェルツトラミネルは45度以上

・マール・ド・シャンパーニュ、A.O.C.マール・ド・ブルゴーニュは40度以上

②Grappa(イタリア)

・ブドウの搾りかすから造られるブランデー

・樽熟成をほとんどしない(無色)

リンゴを原料としたアップル・ブランデー

①Calvados

・カルヴァドス地方で造られるシードルを蒸留させたアップル・ブランデー

・カルヴァドスで230種のリンゴおよび121種の梨が認可

・[A.O.C.]Calvados(熟成2年)、Calvados Domfrontais(熟成3年)、Calvados Pays d’Auge(熟成2年)

・アルコール度数最低40度以上の義務

・熟成表示:Trois Etoiles, VS(最低2年)、Vieux, Réserve(最低3年)、V.O., V.S.O.P.(最低4年)、Napoléon, Hors d’Age, XO(最低6年)

②Eaux-de-Vie de Cidre、Eaux-de-Vie Poiré

その他のフルーツ・ブランデー

✅サクランボ

・フランスでは「キルシュ」、ドイツでは「ヴァッサー」と呼ばれる

・[A.O.C.]Kirsch de Fougerolles(仏)

・[I.G.]Kirsch d’Alsace

✅ブドウ、リンゴ以外のフルーツを原料(Eaux-de-Vie de Fruits)

・Prune(スモモ)

・Mirabelle(黄色のプラム)

・Quetsche(紫色のプラム)

・Myrtille(コケモモ)

・Framboise(木イチゴ)

・Cassis(黒スグリ)

・Abricot(アンズ)

・Poire Williams(洋梨)

✅Mirabelle de Lorraine(2015年A.O.C.認定)

✅Mirabelle d’Alsace、Framboise d’Alsace(I.G.認定)

マールの最低アルコール度数、カルヴァドスのA.O.C.と熟成表示、フルーツ原料の呼び名は

よく問われますので、押さえておきましょう!

スピリッツ

✅世界市場規模は①ウォッカ、②ラム、③ジン、④テキーラの順で多い

✅市場動向は4ジャンルの合計として金額は増加しているものの数量は減少

Gin

✅グレーンスピリッツなどに、ジュニパーベリーやコリアンダーシードなどのボタニカル(草根木皮)を加えて、再度蒸留したもの

✅無色透明

✅マティーニのベース

✅ジュネバ(オランダジン):風味が濃厚、ストレートで飲んで風味が楽しまれる

✅ドライジン(ロンドンジン)

・カクテルベースとして広く親しまれる、現在量販されている大部分を占める

・代表銘柄:ゴードン、タンカレー、ビフィーター、ボンベイ

✅シュタインヘーガー(ドイツ)

✅日本ではトニックウォーターのフレーバー展開品が増加

Vodka

✅イモ類を原料

✅得られたスピリッツを白樺炭で濾過

✅無色透明でニュートラルな風味

✅ウォッカマティーニ、スクリュードライバー、モスコー・ミュールのベース

✅代表銘柄:スミノフ、アブソルート、グレイグース、チトース

✅カクテルベースとして世界に広がり、蒸留酒としてはウイスキーに次ぐ2番目のカテゴリー

Tequila

✅竜舌蘭(ブルーアガペ)51%以上使用

✅産地:メキシコ西部ハリスコ州全域、ミチョアカン、ナヤリット、グァナハット、タマウリパス各州の一部に限定→これ以外の地域で造られたものは「メスカル」など他のアガベスピリッツに区別される

✅テキーラ・ブランコ(シルバー・テキーラ、プラタ):無色透明、カクテルベース、樽熟成していないか熟成2ヶ月未満

✅ホーベン:ブランコを着色したもの

✅レポサド:短期熟成(2ヶ月以上1年未満)させたもの

✅アネホ:1年以上熟成させたもの

✅エキストラアネホ(ムイアネホ):3年以上熟成させたもの

✅代表銘柄:クエルボ、サウザ、エラドゥーラ、パトロン、エルテソロ、ドンフリオ、カーサミーゴス

✅テキーラの他に地理的表示として認められているメキシコの蒸留酒

・Mezcal、Sotol、Bacanora、Charanda(サトウキビ原料)、Raicilla

Rum

✅サトウキビ、糖蜜を発酵させ蒸留

・糖蜜を使用したラム→トラディショナル

・サトウキビ汁をそのまま発酵したラム→アグリコール

✅西インド諸島で生まれた蒸留酒

✅代表銘柄:バカルディー(連続蒸留で製造されるライトタイプ)、マイヤーズ、ハバナクラブ

✅A.O.C. Martinique Rhum agricole

・サトウキビの搾り汁を発酵させ、蒸留して得られたラムのみ

・刈り取り期間:1月1日〜8月31日まで

・1haあたりの収穫量は120tまで

・シロップや糖蜜の添加は禁止

・高温での石灰水添加は禁止

・消費される時点でアルコール分が40%以上でなければならない

Aquavit

✅北欧のスピリッツ

✅製法はジンと同じ

4大スピリッツは、生産地域、原料、味わい、各種規定、代表銘柄を押さえましょう!

リキュール

✅EUではアルコール分15%以上の酒精飲料のうち、糖分含有量が1リットル当たり100g以上

✅Creme de ~(1リットル当たり250g以上の糖分を含めば、原料名の前に呼称可)

※ただし、クレーム・ド・カシスだけは、糖分が1リットル当たり400g以上必要とする

香草・薬草系

| 名称 | ALC% | 発祥、原料、特徴など |

| アブサン | 66.6〜 | ニガヨモギ、「ツヨン」が健康を害すると一時販売禁止 |

| アニゼ | 25,40,45 | パスティス:アニスと甘草(45度) |

| キンキナ | 13−24 | キナの木の樹脂 |

| シャルトリューズ | 40,55 | ヴォワロン修道院、ヴェルト(緑、55度)、ジョーヌ(黄、40度) |

| ベネディクティン | 40 | ベネディクト派修道院、27の薬草 |

| スーズ | 15 | リンドウ科ジェシアンの根 |

| カンパリ | 25 | イタリア・ミラノ産、ビター・オレンジの果皮 |

| ガリアーノ | 42.3 | イタリア産、40種以上のハーブ、スパイス |

| アマーロ | 30前後 | イタリア産、”苦い”を意味 |

| サンブーカ | 40前後 | イタリア産、アニスシード、エルダーベリー、リコリス |

| チナール | 16 | イタリア産、アーティチョーク |

| ウゾ | 40前後 | ギリシャ産、アニス |

| イエーガーマイスター | 35 | ドイツ産、56種のハーブ、スパイス ハンティングマスターの意味 |

| ドランブイ | 40 | スコットランド産、スコッチウイスキーに蜂蜜、ハーブ |

| グリーンティー | 25前後 | 日本で1960年に初めて開発 |

果実系

| 名称 | ALC% | 特徴 |

| キュラソー | 40 | オレンジの果皮、ホワイト・キュラソー(コアントロー)、オレンジ・キュラソー(グラン・マルニエ) |

| マラスキーノ | 32 | イタリア産、マラスカ種チェリー |

| クレーム・ド・カシス | ブラック・カラント(カシス) | |

| 他のベリー系クレーム | Framboise(ラズベリー)、Fraise(ストロベリー)、 Mûre Sauvage(ブラックベリー) |

|

| サザン・カンフォート | 21 | アメリカ産、ピーチ他数十種のフルーツとハーブ |

| 梅酒 | 8−15 | 日本産、青梅 |

| メロン | 20 | 1964年に日本で開発された製品が現在MIDORIとして続いている |

ナッツ・ビーン・カーネル系

| 名称 | ALC% | 特徴 |

| アマレット | 28 | イタリア産、アンズの核 |

| フランジェリコ | 20 | イタリア産、ヘーゼルナッツ風味 |

特殊系

| 名称 | ALC% | 特徴 |

| ベイリーズ・オリジナル・アイリッシュ・クリーム | 17 | アイルランド産、牛乳とアイリッシュウイスキー |

| アドヴォカート | エッグリキュール | |

| 花系 | 「スミレ」、「花」、「HERMES Crème de Sakura」 |

ノンアルコール

✅2022時点でほぼ全製品が販売数を伸ばしている

✅ノンアルコールカクテルが「MOCKTAILS/モクテル」という名で定着しつつある

リキュールは種類が多くて大変ですが、ここで頭に入れておくと(特に、青字の箇所)二次試験対策にもなりますので頑張りましょう!

中国酒

✅主なお酒の種類

・白酒(パイチュウ):蒸留酒

・白蘭地(パイランディー):ブランデー

・黄酒(ホワンチュウ):醸造酒

・啤酒(ピイチュウ):ビール

✅2023年の中国国内での酒類販売額の、71%が白酒、24%がビール、黄酒は1%程度

✅曲(チュイ:餅麹といわれる)と呼ばれる麹を使用→日本では散麹(バラコウジ)を使用

黄酒(ホワンチュウ)

・醸造酒

・穀類、主にもち米を原料

・老酒:長期貯蔵、熟成させたもの

・紹興酒:浙江省紹興で醸造されたもの

・善醸酒:仕込水に黄酒を用いたもの

・福建紅曲黄酒:ベニコウジカビを用いたもの

・女児紅:娘が産まれた時に製造し、嫁ぐ際に振る舞う酒

白酒(パイチュウ)

・蒸留酒

・コウリャンを曲で糖化し、固体発酵、固体蒸留したもの

・茅台酒(マオタイチュウ):国酒で国家貴賓客に振る舞われる醤香型、貴州省

・桂林三花酒(グイリンサンファチュウ):米香型で蜜様の香り

中国酒は青字の部分を中心に頭に入れておきましょう

カクテル

カクテルの定義と歴史

✅定義「ある酒に別の酒や、何かを加えて新しい味を創作した飲み物」

✅カール・フォン・リンデが1879年リンデ製氷機制作会社の社長となり製氷機の原型が生まれる

カクテルの4技法

①Build:直接グラスにつくる(そのまま提供)

・ジントニック、ウイスキー・ハイボール

②Stir:混ぜる、撹拌する(バー・スプーン)

・マティーニ、マンハッタン

③Shake:振る(シェーカー)

・ジン・フィズ、サイドカー

④Blend:混和する(ミキサー)

・フローズン・ダイキリ、ミクソロジー・カクテル

カクテルのタイプ

①アペリティフ(食前酒):甘み抑え、酸味・苦味を持ち適度のアルコールを含んだもの

・マティーニ、マンハッタン、バンブー、アメリカーノ、キール、キール・ロワイヤル

②ディジェスティフ(食後酒):香味濃厚で甘みの強いもの

・ブランデー、アレクサンダー、スティンガー、アラスカ、グラスホッパー

③オール・ディ・タイプ:食事と関係なく飲むもの

・ソルティ・ドッグ、モスコー・ミュール、マルガリータ

④ノン・アルコール・カクテル

・シャーリー・テンプル、フロリダ、シンデレラ

カクテルの4技法は頻出のため、それぞれの技法で使用される器具や代表的なカクテル名(テキストのシンプルレシピも参考)を押さえましょう!

飲料概論

ミネラルウォーター

ミネラルウォーターの分類

①ナチュラルウォーター

・濾過、沈殿、加熱殺菌以外の処理は行わない。無機塩類少ない

②ナチュラルミネラルウォーター

・濾過、沈殿、加熱殺菌以外の処理は行わない。無機塩類多い

③ミネラルウォーター

・濾過、沈殿、加熱殺菌以外に本来成分を変化させる処理(複数原水混和、ミネラル調整など)を行う

④ボトルドウォーター

・濾過、沈殿、加熱殺菌以外に本来成分を大きく変化させる処理(電気分解、逆浸透膜濾過など)を行う

ミネラルウォーターの硬度

✅WHOの基準(mg/l)

・0〜60:軟水

・120〜180:硬水

・180以上:非常な硬水

✅ミネラルウォーター一覧【P.59】

・カルシウム最大:COURMAYEUR@イタリア

・マグネシウム最大:Gerol Steiner@ドイツ

・カリウム最大:VICHY Célestins@フランス

・ナトリウム最大:VICHY Célestins@フランス

・硬度最大:COURMAYEUR@イタリア

✅日本国民1人あたりのミネラルウォーター年間消費量:40.2リットル

ミネラルウォーターの分類では、それぞれの処理方法の違いを押さえましょう

テキストのミネラルウォーター一覧は頻出ですので、各ミネラルが最も多く含まれている製品名は必ずチェックしておきましょう!

日本茶

日本茶の定義

✅茶はツバキ科のチャ(学名:Camellia sinensis (L.) O. Kuntze)の新芽(葉や茎)から作られた飲料

✅チャから作る飲料:緑茶、烏龍茶、紅茶、ジャスミン茶、プーアル茶

✅茶に類する飲料:麦茶、穀物茶、ハーブティ、ルイボスティ

✅緑茶:中国種が適している、不発酵茶

✅紅茶:アッサム種が適している、発酵茶

茶畑から消費者まで

✅茶畑→生葉→荒茶(中間加工品)→仕上げ茶→緑茶飲料

日本茶の種類

✅日本茶の多くは緑茶

✅緑茶の多くは煎茶

日本茶の産地

✅上位3県(1位:静岡県、2位:鹿児島県、3位:三重県)で生産量の8割を占める

日本茶の収穫

✅年に4回収穫(一番茶→二番茶→三番茶→秋冬番茶)

✅収穫が早いほど品質、価格、全窒素の値は高くなる

✅玉露やかぶせ茶は収穫前に遮光(葉の緑色が濃くなり、うま味が増す)

日本茶の製造方法

✅荒茶加工→仕上げ加工→飲料製造

・深蒸し煎茶(荒茶加工で蒸し時間を長く)

・番茶(荒茶の選別ではじかれた大きな葉)

・茎茶(荒茶の選別で茎)

・粉茶(荒茶の選別で粉)

・ほうじ茶(仕上げ加工で強火で焙煎)

・玄米茶(仕上げ加工で炒り茶をブレンド)

✅荒茶加工ラインに煎茶ラインと碾茶ライン(碾茶と抹茶)あり

日本茶の成分

✅日本茶の主な成分:カテキン類、カフェイン、アミノ酸類

日本茶の市場

✅日本国民1人当たりの緑茶消費量は1981~2020年の40年間で平均727g/人年

✅緑茶消費量におけるドリンク比率は2013年以降30%を上回る

茶に特有の用語

・茶期(収穫時期)

・摘採(収穫)

・被覆(遮光)

・合組(ブレンド)

日本茶の定義、産地、製法、成分、市場動向はポイントをまとめておきましょう

紅茶

紅茶とは

✅紅茶とはチャのうち、アッサム種(C.s.var.assamica)および中国種(C.s.var.sinensis)の生葉を原料として製造されたもの

✅製造方法

1)茶摘み(Plucking):若葉2~3枚を摘む

2)萎凋(Withering):水分を約60%減少させるため陰干し(8~12時間)

3)揉捻(Rolling):茶葉を揉み砕き酸化酵素を活性化

4)発酵/酸化(Fermentation/Oxidation):気温25℃以上、湿度90%以上の条件下で茶葉を静置し酸化

5)乾燥(Drying):酸化を停止させるため、水分が3~4%になるまで高温熱風乾燥

6)仕分け(Grading):ふるいにかけサイズ分け

✅紅茶のグレイド

・Orange Pekoe(サイズ7~11mm、針金状)

・Broken O.P.(サイズ2~3mm、ポピュラーな形)

・B.O.P. Fannings(サイズ1~2mm、B.O.P.のふるいを通ったもの/篩下)

・Dust(サイズ0.5~1mm、細かい粉状)

✅産地と特徴

・北インド(Assam、Darjeeling)

・南インド(Nilgiris)

・スリランカ(Dimbula、Uva、Ruhuna/Sabaragamuwa)→セイロン紅茶

紅茶の分類

✅Origin Tea(生産国名、生産地名、茶園名など区別し、ブレンドしていないもの)

✅Blended Tea(ブレンドしたもの)

✅Flavored Tea(香料や精油分などを吹き付けて加工したもの)例:アールグレイティー

✅Loose Tea/Leaf Tea(茶葉のサイズや製品区分にかかわらず、加工せず茶葉を容器に詰めて販売)

✅Tea bag(CTC製法茶葉や小型サイズの茶葉を計量しフィルターで包んだもの)

✅Instant Tea Mix(原料茶を抽出加工し、粉末状にし、甘味と香料を添加したもの)

✅紅茶飲料(RTD)(原料茶から紅茶エキスを抽出し、香料、ミルク、甘味料などを加えて希釈、レトルト処理したもの)

✅成分(多量のカテキン類とカフェインを含む)→滋味主成分はカテキン類

紅茶の市場

✅日本は90%以上を輸入

紅茶は近年追加項目です。

定義、製法、グレイド、産地、分類・成分などポイントを押さえましょう

コーヒー

コーヒーとは

✅アカネ科の熱帯性低木コーヒーの木の種子

✅コーヒーベルト(赤道を挟んで南北緯25度)の地域で生産

✅アラビカ種:比較的高地で栽培、病害虫に弱い、品質評価が高く酸味と香りが特徴

✅カネフォラ種(ロブスタ種):低地でも栽培、病害虫に強く、苦味とコクが特徴

コーヒーができるまで

1)精選、選別→生豆として輸出

2)焙煎(ロースト/浅煎り、中煎り、深煎り)・配合(ブレンド)

3)粉砕(グラインド)

4)レギュラーコーヒー、インスタントコーヒー

・インスタントコーヒーはフリーズドライ方式とスプレードライ方式でつくられる

5)抽出:ドリップ式、浸漬(フレンチプレスなど)、サイフォン式など

コーヒーの産地

✅Mocha(エチオピア産、モカハラー@Harrar地区、モカマタリ@イエメン)

✅Mandheling(インドネシア・スマトラ島)

✅Kona(ハワイ島)

✅Blue Mountain(ジャマイカ・ブルーマウンテン地区)

✅Kalosi, Traja(インドネシア・スラウェシ島)

✅Kilimanjaro(タンザニア産)

コーヒーの成分

✅コーヒー100mLにカフェイン約60mgを含む

日本のコーヒー市場

✅日本のコーヒー消費量は世界第4位(2022年)

✅日本のコーヒーの飲用杯数:1人1週間当たり10.6杯(2022年)→レギュラーコーヒーの飲料杯数は増加傾向

✅日本は世界第6位の輸入国

コーヒーも近年追加項目です。

分類や産地などは出題されやすいと思われるので、優先的に覚えましょう

酒類・飲料概論 予想問題

理解度の確認のため、10問全問正解するまで帰れま10にチャレンジしてみましょう!

10問全問正解するまで何度もチャレンジしてみてください。問題には教本の該当ページを記載してありますので、間違った問題や解答に迷った問題は、都度教本に戻って復習してみてください。